Rede zur Anbringung der Mahntafel am Stadtgesundheitsamt (27.1.2000)

Rede zum 55. Gedenktag der Befreiung des KZ-Auschwitz durch die Rote Armee

und zur Anbringung der Mahntafel am Stadtgesundheitsamt, 27.1.2000, Ffm.,

Römerberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

55 Jahre ist es her, daß die Rote Armee das KZ Auschwitz befreite.

Wir stehen hier und gedenken den Toten. Den 500.000 Roma und Sinti, den 6

Millionen Juden und den vielen anderen ungenannten Opfern.

Mein Name ist Hans-Georg Böttcher, ich bin der Geschäftsführer

der Roma-Union und ein Überlebender des Terrors der Nazis.

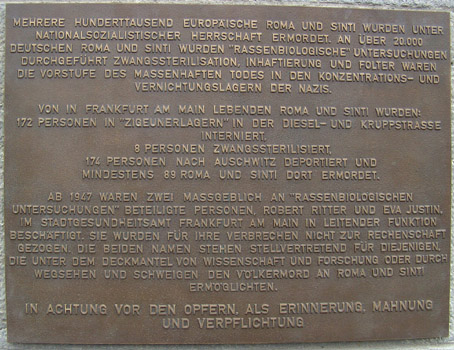

Wir stehen heute zum ersten mal hier in der Braubachstraße, um der Anbringung der seit über zehn Jahren von der Roma-Union geforderten Gedenktafel beizuwohnen. Es erfüllt mich, die wenigen Überlebenden und deren Nachkommen mit Genugtuung, daß unser Protest, unsere Mahnung und unsere Auflehnung gegen Vergessen, Lüge und Ignoranz schließlich doch Erfolg hatte und daß die jahrelange Verweigerungshaltung der Stadt durch unser Engagement und das vieler Unterstützer aber auch duch den Einsatz des Kulturdezernenten Nordhoff gebrochen worden ist und die Mahn- und Gedenktafel nunmehr aus dem Kirchenasyl in der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus überführt und am authentischen Platz, dem Stadtgesundheitsamt, angebracht wurde. Jetzt können wir unseren Toten in Würde gedenken, ohne das Verschweigen zu befürchten, das die Täter und damit die Verantwortung und Schuld unbenannt läßt.

Es bleibt allerdings ein Skandal, daß die Anbringung dieser Tafel, die sowohl die Verbrechen der Nazis, als auch die Wirkungsgeschichte nach 1945 festhält, Jahre benötigte. Es bleibt ein Skandal, daß die Fertigung der Tafel allein durch private Spender ermöglicht wurde. Und es bleibt bei aller Freude, die ich am heutigen Tag empfinde, der bittere Beigeschmack, daß die Narben, die durch die demütigende Auseinandersetzung den Opfern und ihren Angehörigen zugefügt wurden, nach wie vor Schmerzen bereiten.

Ein Überlebender von Auschwitz, Primo Levi, sagte: Nicht die Opfer sind die Zeugen. Zeugen sind vielmehr die Schuldigen. Und aus dieser Schuld wächst Verantwortung für die Nachkommen. Eine Verantwortung aus der man sich nicht flüchten darf und auch nicht kann.

Gerade deswegen steht die Tafel mit ihrer Aussage über die Erfassung

und Vernichtung von Roma und Sinti und mit der Nennung der Täter Ritter

und Justin, die nach 1945 unbehelligt im Gesundheitsamt im Dienste der Stadt

Frankfurt ihrer Arbeit nachgehen konnten, gerade deswegen steht diese Tafel

gegen die Lüge und das Vergessen.

Sie ist in meinen Augen ein Dorn im Fleisch derer, die Verleugnen, Vermischen

und letztlich die Mörder und die Helfer, die freiwillig gefolgt sind,

entschuldigen. Jeder Versuch, die Taten aus der menschlichen Gemeinschaft

auszugliedern, indem Hitler oder andere Verantwortliche zu Teufeln und Bestien

erklärt werden, ist schon der erste Ansatz zu dieser Entschuldigung.

Eine Entschuldigung, die es wegen der Dimension und der breiten stillschweigenden

oder offenen Übereinstimmung im Deutschen Volk, das den millionenfachen

Tod zuließ, nicht geben darf.

Auch angesichts dessen, daß die Opfer sterben und so manches Kalkül

aufgeht, nun den Schleier des Schweigens über alles zu legen, angesichts

dessen kommt dieser Tafel, ihrem unbequemen Inhalt und ihrem Appell an Verantwortung

und Verpflichtung eine so große Bedeutung zu. Was geschah ist einmalig

und verlangt Erinnerung, allein wegen der Perfektion, der Grausamkeit und

dem unaussprechlichen Schmerz.

Für viele, die nicht betroffen sind, sind 55 Jahre eine lange Zeit. Bei

uns Roma und Sinti gibt es keine Familie, die nicht Opfer zu beklagen hat,

welche von den Nazis oder deren Schergen in den Lagern oder während den

sogenannten unzähligen Säuberungen umgebracht wurden. Vergewissern

sie sich, hinter jedem Opfer stehen Anverwandte, stand eine Geschichte, stand

eine Zukunft, die zerstört wurde.

Um die Tragweite des Massenmord auch nur annährend zu begreifen, ist

es notwendig die Menschen als Individuen wahrzunehmen und nicht als anonyme

Zahlenkolonnen. Nur so kann man sich einen Begriff von dem Leid machen, was

über uns gekommen ist. Von einem Leid, das uns nach wie vor mehr prägt

als alles andere.

Von einem Leid, das uns Überlebenden und unseren Kindeskindern die Zukunft

so schwer macht. Der Glaube an die Menschlichkeit ist letzten Endes durch

die fabrikmäßige Vernichtung im Nationalsozialismus für viele

von uns zerstört worden. An seine Stelle trat Angst und Vorsicht. Angst

und Vorsicht und die einschlägige Erfahrung von Verfolgung sind heute

mehr denn je unsere ersten Ratgeber.

Auschwitz viel nicht vom Himmel. Auschwitz als logischer Endpunkt einer menschenverachtenden

Politik und Praxis hatte Geschichte. Und nach Auschwitz ging die Geschichte

weiter.

Gerade Frankfurt am Main hatte eine Vorreiterrolle, was die Verfolgung, Erfassung,

Internierung und die Deportation in die Gaskammern betraf.

50 Jahre dauerte es und private Spenden waren notwendig, um die Tafeln anzubringen,

die an die Internierungslager in der Kruppstraße und in der Dieselstraße

erinnern. Ohne den Druck der Betroffenen und ohne die Courage einiger wohl

heute noch nicht.

Frauen aus diesen Lagern wurden sterilisiert. In diesen Lagern wurden wir

zur Zwangsarbeit für kriegswichtige Betriebe gezwungen. Aus diesen Lagern

wurden wir nach Auschwitz verfrachtet. Die Stadtverwaltung bezeichnete uns

als "Plage", wir entwerteten Wohnraum. In den Augen von Bürgermeister

Krebs und Polizeipräsident Beckerle mußten besondere Maßnahmen

hinsichtlich unserer Kontrolle und unserer sog. "rassebiologischen"

Beschaffenheit getroffen werden. Unzählige Erlasse, Gesetze und Verordnungen,

die schließlich in die "rassehygienischen Untersuchungen"

von Robert Ritter und Eva Justin mündeten und deren Ergebnis die Attestierung

unserer "Minderwertigkeit" zum Gegenstand hatten, wurden im Reich

verabschiedet.

Nicht mehr Menschen waren wir, "Untermenschen" machte man aus uns,

ohne daß es einen nennenswerten Protest in der Bevölkerung gegeben

hätte. Weder das Gesetz zur "Verhinderung erbkranken Nachwuchses",

weder die "Nürnberger Rassegesetze" noch die offene Gewalt

auf den Straßen, die Reichspogromnacht, der offene Mord an den Juden,

veranlaßte zu breiterem Ungehorsam.

Bestimmend war einzig und allein die unausgesprochene Übereinkunft der

überwiegenden Mehrzahl der Volksgenossen, daß das schon seine Richtigkeit

hat. Das alte Vorurteil, das alte Klischee gegenüber uns Roma und Sinti,

ist von den Nazis zur allgemeingültigen, wissenschaftlich bewiesenen

"Wahrheit" umfunktioniert worden. Und die erschlagende Mehrheit

schluckte sie, bereitwillig und ohne Zögern.

Den verschwindend Wenigen, die sich damals auf unsere Seite stellten, uns

versteckten oder Widerstand leisteten zolle ich Respekt. Sie riskierten ihr

Leben und kamen zu Tode. Doch es waren nur wenige, viel zu wenige.

All diese Voraussetzungen, all das Leid, was uns im Vorfeld zugefügt

wurde und das ebenso schrecklich wie durchschaubar war, endete und mußte

nach herrschender Logik in Auschwitz enden: in der industriellen Vernichtung

durch Arbeit, Folter, medizinische Experimente und durch Gas.

Das wurde beschlossen im Auschwitz-Erlaß und es wurde unter anderem

im Frankfurter IG-Farben-Haus geplant: die Versklavung unserer Menschen und

die Vernichtung durch Arbeit.

Erschütternd ist die Tatsache, daß die für ihre Verbrechen an Roma und Sinti verantwortlichen "Rasseforscher" Ritter und Justin niemals zur Rechenschaft gezogen wurden. Erschütternd ist auch, daß sie nach 45 ihre einschlägigen Kenntnisse über Zigeuner als Mitarbeiter des Frankfurter Jugend- und Gesundheitsamtes in Entschädigungsanträgen von Roma und Sinti zum Besten geben konnten. Viele unserer Menschen klagen bis heute noch auf Entschädigung. Aus den aktuellen Verhandlungen zur Zwangsarbeit wurden die Vertreter von Roma und Sinti ausgeschlossen.

Dennoch, sehr geehrte Damen und Herren, der heutige Tag ist für mich und für uns Roma und Sinti ein Feiertag. Es ist kein Tag der Trauer, wie Ex-Bundeskanzler Kohl vor fünf Jahren verlautbarte. Und schon gar nicht ein Tag der Niederlage, wie es der NS-Soldat und CDU-Funktionär Dregger formulierte. Es ist der Tag an dem das Vernichtungslager Auschwitz, für viele von uns die Hölle, befreit wurde und die unbeschreiblichen Schmerzen ein Ende fanden. Doch seelisch ließ dieser Schrecken nie nach.

Die Anbringung der Mahn- und Gedenktafel am Stadtgesundheitsamt Frankfurt am Main, sehr geehrte Damen und Herren, soll nicht die Lücke schließen, sondern vielmehr die Tür öffnen für weitere notwendige dokumentierte Erinnerung und Auseinandersetzung. Die gemeinsame Forderung der Roma und Sinti, nach dem zentralen Mahnmal im universitären Bereich, wo Mengele und der Hauptprotagonist der NS-Rasseideologie Verschuer gearbeitet haben, oder die Mahntafeln am Polizeipräsidium, am ehemaligen Erbgesundheitsgericht, an Schulen aus denen wir verwiesen wurden, an Stätten der Zwangsarbeit wie Messer-Griesheim, der Reichsbahn und der städtischen Verwaltung müssen die sinnvolle Fortsetzung von dem sein, was in der Diesel- und Kruppstraße und heute in der Braubachstraße begonnen wurde.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Sinne dieser Tafel zum

Schluß beschreiben, was ich unter Gedenken und Mahnung am heutigen Tag

verstehe.

Den Opfern von Auschwitz zu gedenken heißt, den Mut zu haben, sich öffentlich

und nachhaltig für Toleranz, für Akzeptanz und für Demokratie

einzusetzen.

Den Opfern von Auschwitz zu gedenken heißt, die Zivilcourage zu besitzen,

sich zu widersetzen, wenn es wieder darum geht, Roma, Sinti und Juden zu demütigen,

zu diskriminieren, zu verfolgen.

Den Opfern von Auschwitz zu gedenken heißt, sich zu widersetzen, wenn

es wieder darum geht, Menschen Schutz und Zuflucht zu verweigern, sich zu

widersetzen, wenn es wieder darum geht, Minderheiten zu jagen und auszugrenzen.

Den Opfern von Auschwitz zu Gedenken, heißt schließlich, die Anonymität

der Zahlen zu brechen, sich vorzustellen, daß sich hinter jedem Toten

ein Mensch mit seiner Geschichte verbirgt. Erst dann wird die unmenschliche

Dimension des Verbrechens deutlicher.

Vielen Dank